我朋友见到我,聊起了上周到一家电影院看了新上映的《蜘蛛侠:英雄归来》的感受。他告诉我说,单从影片内容来看,节奏欢快、老少皆宜,两个多小时的电影让人意犹未尽。但若是从观影体验来说,就有些值得吐槽的地方了。

虽在一个设施还比较新的杜比全景声大厅中观影,但觉得这部3D电影在放映时画面还是不够亮、色彩及细节不太清楚,不知什么原因字幕重影拖尾较严重;声音太轻,听得很累,所谓的全景声效果也不明显;座椅感觉太软,电影看完之后,身体居然感到有点儿腰酸背痛……原本以为看电影是一场享受,没想到真还不如在家看来得自在舒服。

我说,你的这些感觉虽然观影体验不太好,也不能全怪影院哦。于是我以一个专业人士的口吻,向他科普起来。

像Dolby Atmos杜比全景声音效问题就不是影院的问题,而是影片导演的问题,因为在他看来电影音效制作应配合故事情节,坚持适度原则,真实还原影片现场,而不是一味地强化声音效果,舍本逐末。

还有,你觉得影院座椅它软,也不是影院的问题,而是座椅厂的设计风格,你不太适应或喜欢的问题。至于3D影片的光线暗、色彩不鲜艳、缺乏细节表现和声音太轻,这倒是影院方面的问题。

他听了我的解释,仍一脸的不满意。

我的这位朋友作为一名电影观众,花了钱却没有感受到愉快舒适的观影体验,这是值得我们影院经理们注意的,相信他也不是一位爱挑剔的观众。像他这次的吐槽自然会向其他人吐槽,而且也不能保证他以后仍然频繁地去影院看电影,说不定就在家里看了。这样看来,对行业发展自然是不利的。

其实对放映质量的诟病,已不是最近观众太挑剔才出现的,针对这个问题,早在2014年,国家新闻出版广电总局便提出进一步提高放映质量的通知,就说明这个问题的严重程度。但三年过去了,虽然影院放映质量问题得到一定的重视,但是从记者听到的或者自己亲身体验的以及一些影院观众的反馈中,的确发现不尽如人意的地方,依旧有不少改进和提升的空间。

照道理,一方面市场渐趋饱和、影院竞争激烈,另一方面新技术新产品不断的推陈出新,客观上对放映质量的提升提供了基础和现实需求,影院的观影效果日益提升才对,但现实是很多影院或多或少地存在放映质量的问题,严重影响观众的观影体验和对影院的信任。

这个问题可以将其划分为两类:一类是技术方面的,主要是经营时间相对较长的“老影院”,大多面临设备老旧,性能指标下降,导致放映效果不好,对于此,影院的经理们应该把设备的及时更新换代摆上议事日程,否则免不了观众用脚投票;另一类是属于影院不重视服务,忽视设备的维护保养、零部件的超时使用和经常性的巡视及时调整所致。

像我这位朋友吐槽的声音太轻,全景声音效出不来、3D画面暗,都有可能是音量开得太轻了、放映3D时,没有调大光源功率等,还有可能是放映机光路系统没有经常性的清洁等。艾维电影记者判断,在近几年建成的影院中,后一类原因占到大多数。

这些凸显了影院的服务意识还不强,竞争意识淡漠,只抱住靠片吃饭的天条,以为只要片子好,自然有人看,而严重忽视了自身的努力。

艾维电影记者通过电影放映数据统计和购票APP发现,我国的电影票价普遍偏低。在美国,影片票价普遍在20美元左右,要占到平均月工资收入的0.5%(以平均4000美元计),而我国影片的票价大都在30元左右,大约占到平均月工资收入的0.3-0.5%(以统计局公布的月平均工资8000元计),就是这样,我国观众观影的意愿也不强,勉强到1次/年,而美国是3次,要是考虑30岁以上人群,不到0.2次/年。可见,观影人次低,不是收入问题,也不是单纯影片质量问题,而是观影的体验问题。

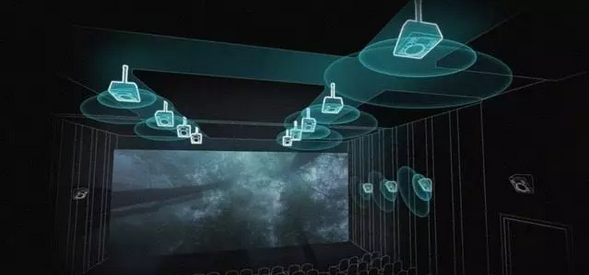

其次,记者还发现,各影院的票价距离并不大。拿杭州来说,一百多家影院,《蜘蛛侠:英雄归来》一片的最高票价是92元,最低票价是22元,大多数在30-40元之间。票价的区别仅仅是地段、影院装修等,而关系到重要观影体验的声光效果、影厅大小等重要方面无从体现,这难免让那些配置有DTS.X临境音、Dolby Atmos杜比全景声、中国巨幕、激光光源、高档座椅的影院成了冤大头。放眼全国也大抵如此,这对高端影院的投资建设是不利的,也难以养成观众优质优价的心理预期。

现在我们要对观众的观影诉求进行综合分析和研究,不光要从设备设施、环境上引导,更要从票价和服务上去引导。其实,观众去电影院想要的就是舒适的观影体验,这包括影片的艺术享受、社交、愉悦的过程享受和优质的声光效果。影院作为服务提供方只有尽可能满足观众的这些需求,才能吸引他到影院消费,影院的发展才是可持续的,在艾维电影记者看来,“提高放映质量”是核心,而服务意识的提升是关键。